ツキノワグマとの共存

ツキノワグマ目撃情報

どんなことに注意すればいいの?

尾瀬にはツキノワグマが、普通に生息しています。尾瀬を散策する時には、クマの生息地を訪れるということを忘れないでください。

クマに出会わないために(クマも人には出会いたくありません)

自分の存在をしらせよう ~鈴や笛で自分をPR~

- クマは人の気配を感じると、先に逃げるなどして、人と出会うのを避けるのがふつうです。

- なるべく早く自分の存在をクマに知らせることが、出会わないための第一歩です。

- 採食中のクマは夢中になっていて人に気づかないことがあります。

※ 見通しのよい場所や、人が絶えずいる場所など、クマがあきらかにいない場所では、鈴やラジオの音は止めて、周りの人の迷惑にならないようにしましょう。

朝夕の薄暗い時間帯は要注意

朝夕の薄暗い時間帯は、クマの活動が盛んです。

尾瀬では、朝5時~9時と夕方4時~7時の間で、目撃件数が多くなっています。

霧、川沿い、山すそも要注意

クマの注意力が、川音などで散漫になっていて、人の気配に気がつかないおそれがあります。

クマに出会う場所

①樹林帯

早春は、ブナの木に登って若芽を食べています。

秋は、ブナやミズナラの木に登って実を食べています。

②山すそ

山すその湿原で、ミズバショウの実などを食べています。

③笹が茂っているところ

6~7月は「タケノコ」を食べています。

④川の近く

尾瀬ヶ原の中には、川のまわりが林のようになっているところがあります。この付近の木道で、横切ってゆくクマが目撃されています。

クマに出会ってしまったら

クマも驚いています。「トラブル」に発展しないため冷静に

①慌てない~まず落ち着こう~

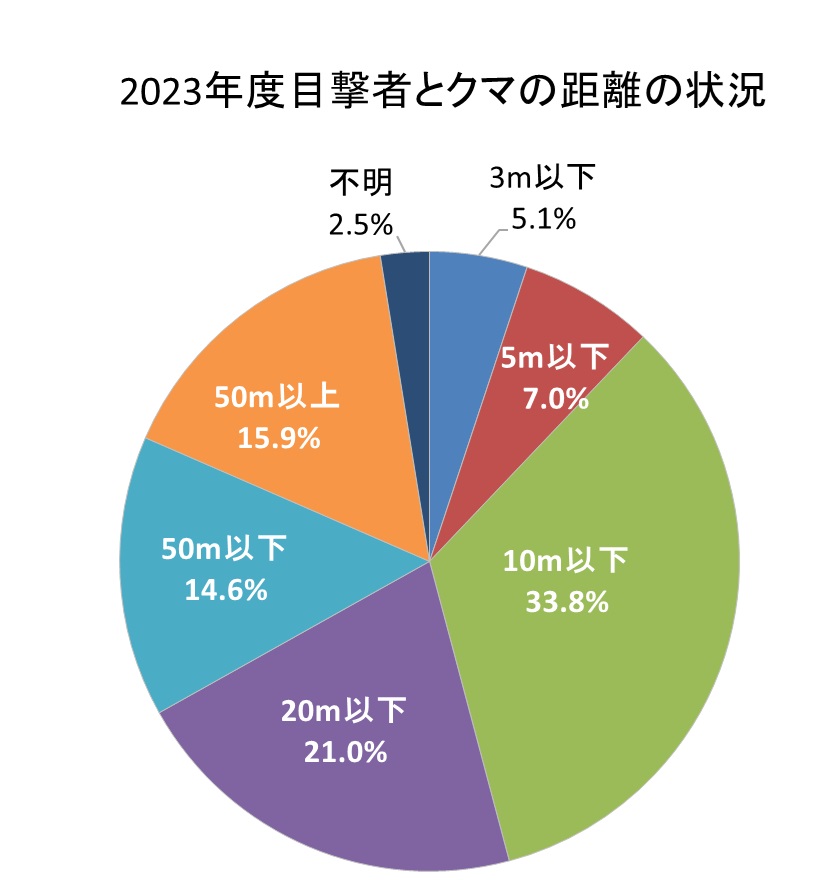

距離が離れていれば心配ありません。ゆっくりその場から遠ざかりましょう。

近くにいる場合は、クマの動きを見ながらゆっくりと後退(背を向けずに)しましょう。

②騒がない~クマを刺激しないで~

大声を出さない

③走って逃げない~逃げると追いかけます~

クマは逃げるものを追いかける習性があります。

クマは人間よりずっと早く走れます。

④子グマには特に注意~子を守る親は命懸け~

あなたには見えなくても、子グマの近くには親がいます。

子グマを守ろうとする親グマはあなたを襲うことがあります。

すみやかにその場から遠ざかりましょう。

参考

群馬県が作成したクマに関する動画です。

※尾瀬でクマを目撃した場合は、尾瀬山の鼻ビジターセンター・尾瀬沼ビジターセンターまたは尾瀬保護財団へ目撃情報をお寄せください。

ある日、森の中じゃないのに、クマに出会ったら|自然環境課|群馬県(動画)

気をつけようこんなこと!

尾瀬に生息するクマはツキノワグマです。ツキノワグマは広い生息環境を必要とするため、生物多様性の観点からも重要な動物です。また、貴重な尾瀬の自然環境の一部でもあります。しかし、万一、人の不注意で事故が起きた場合には、「危険なクマ」として駆除されることがあります。クマのためにも注意しましょう。

①食糧と残飯の管理をしっかりと~お弁当の残りやキャンプの残飯は持ち帰り~

・残飯に引き寄せられて、クマがやってくる例があります。食料・残飯・ゴミは、すべて持ち帰ってください。

・嗅覚は鋭く、においには敏感です。

・腐った肉も好物です。

②山の中を走るのは危険です~不意の出会いをつくらない~

・クマに逃げるチャンスを与えましょう。急接近すれば、クマが逃げ遅れるおそれがあります。

・危険を感じたクマが先制攻撃をしてくることもあるかもしれません。

③近づかない~クマのサインを見逃すな~

・新しいフンや足跡を発見したら、そばにクマがいるサインです。速やかにそこから立ち去りましょう。

④ペットは連れ込まない~クマを刺激するのはやめよう~

・鳴き声だけでなく、「におい」も野生動物には刺激になります。

次のことは必ずお守りください

①写真の撮影はしない!

・写真の撮影は、クマを刺激するので、とても危険です。

②子グマに近付かない!

・子グマはとても愛くるしいですが、近くに母グマがいて大変危険です。

③食べ物を捨てない・落とさない!

・野生動物にエサを与えないことは当然のことですが、ご飯粒やスープの残り汁などを捨てたり

・落としたりすることはエサを与えるのと同じことになります。昼食や休憩後は周辺を良く確認し、拾って持ち帰るようにお願いします。

尾瀬ではどんな対策をしているの?

尾瀬では、過去の人身事故を踏まえて、ヒトとクマとの軋轢を防止するため、以下の対策を行っています。

・ツキノワグマ対策員を配置

・尾瀬でのツキノワグマ目撃情報の収集、公開

・行政、土地所有者、山小屋などで構成される、「尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会」の運営

・尾瀬国立公園ツキノワグマ出没対応マニュアルの運用

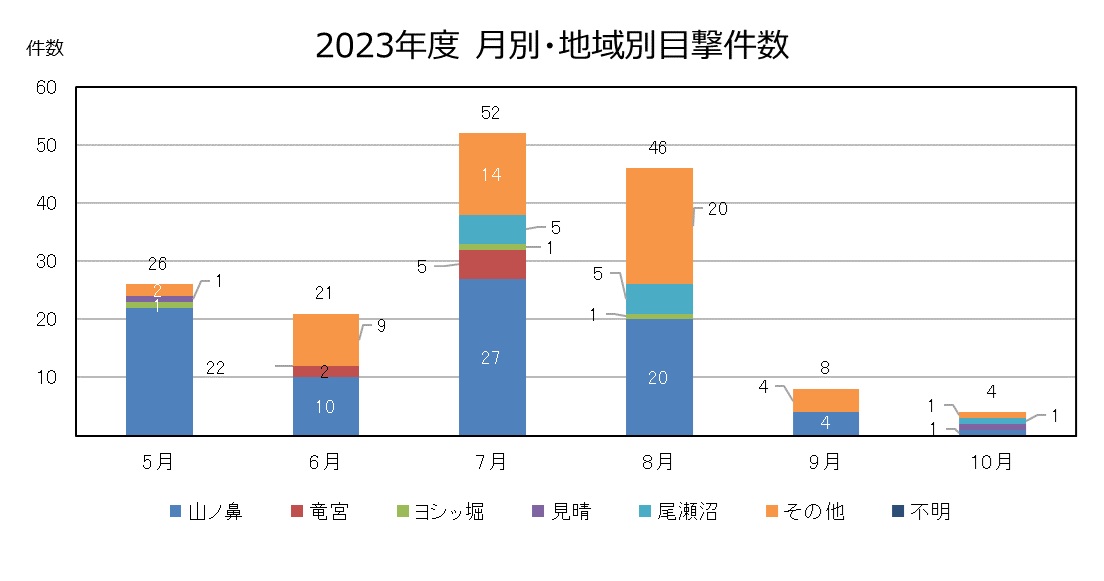

・ヨシッ堀田代・山ノ鼻地区にて、目撃件数が多く、事故の危険性が高い6月、8月に集中対策を実施

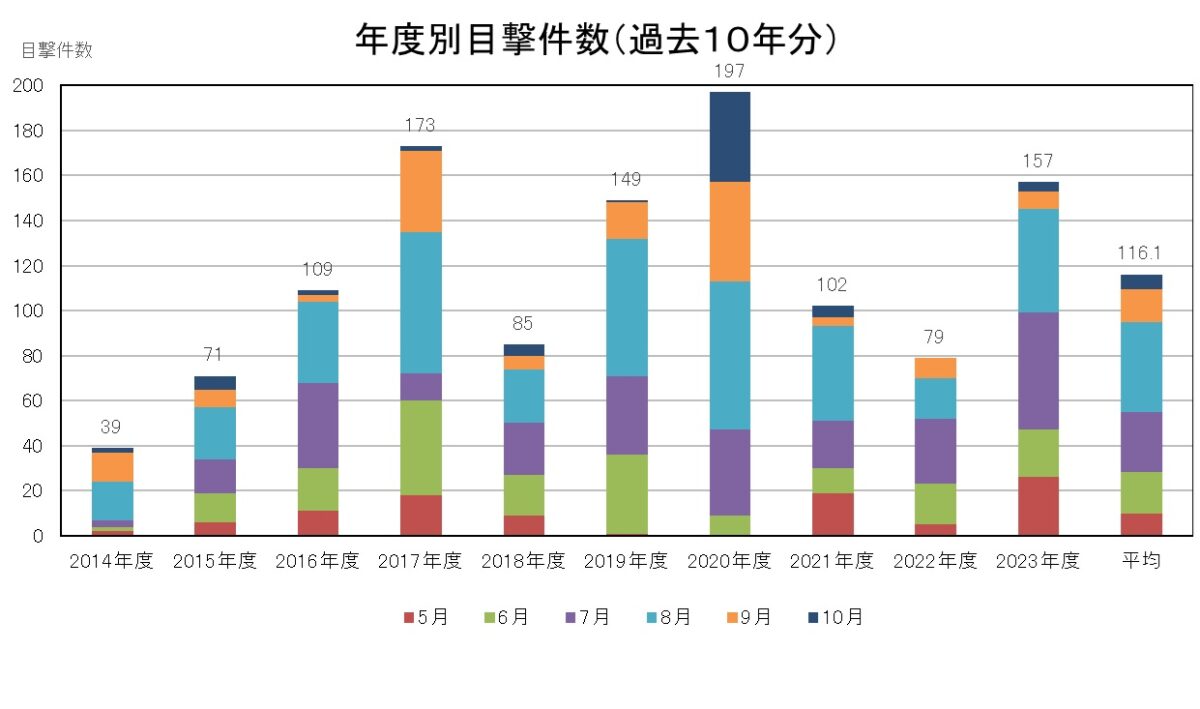

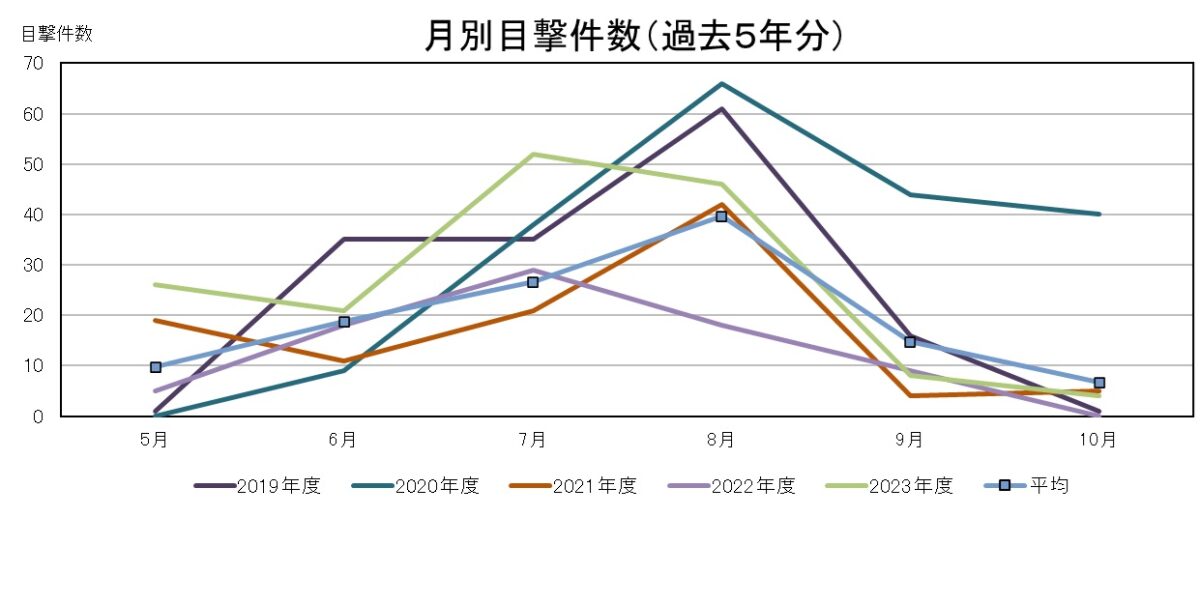

尾瀬ではどれくらい目撃されているの?

クマの目撃件数は、年によって差がありますが、例年、特に6月・8月の目撃件数が多くなっています。

尾瀬では、より安全に尾瀬を楽しんでいただくため、ツキノワグマの目撃情報を収集・公開しています。ツキノワグマやその痕跡を目撃されたら、尾瀬山の鼻ビジターセンター・尾瀬沼ビジターセンターまたは尾瀬保護財団へ目撃情報をお寄せください。